全固体電池への期待

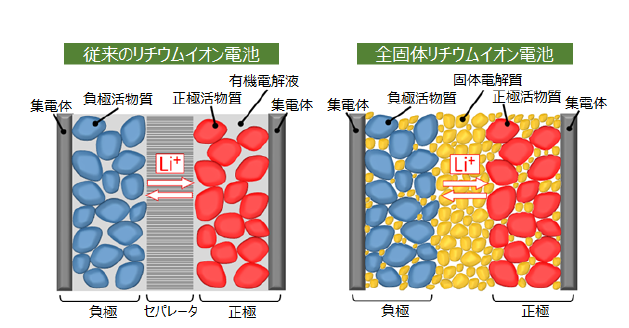

全固体電池は、リチウムイオン電池の液体電解質を固体電解質に置き換えた次世代電池として注目を集めています。

現行の液系のリチウムイオン電池から全固体電池に代わることで、高い安全性の確保、エネルギー密度の向上、広い動作温度範囲の確保、長寿命化などが期待されています。

特に電気自動車(EV)や再生可能エネルギーの蓄電分野において大きな可能性を秘めているとされています。

しかし、実用化にはいくつかの技術的・経済的課題が残されており、その解決が鍵となります。

出典:一般社団法人 電気学会

実用化のタイムライン

現在、多くの企業や研究機関が全固体電池の開発に取り組んでおり、2020年代後半から2030年代前半にかけて商業化が進むと見込まれています。

一部の企業では2028年頃に量産を開始する計画を発表しており、高性能で競争力のある製品を市場に投入することを目指しています。

ただし、広範な市場への普及にはさらなるコスト削減と信頼性の向上が必要とされています。

| メーカー | 計画 | 出典 |

| トヨタ | ・2027-2028年の実用化にチャレンジ | トヨタ公式HP |

| ホンダ | ・2024年12月にパイロットラインを公開、2025年1月稼働開始予定 ・2020年代後半の量産開始を目指す | ホンダ公式HP |

| 日産 | ・2024年4月にパイロット生産ラインを公開 ・2028年度までに市場投入することを目指す | 日産公式HP |

解決すべき主な課題

1. 材料の課題

全固体電池の性能と安定性は、使用する固体電解質や電極材料に大きく依存します。

活物質(電極材料)の選定:

報道等では“全固体電池=高エネルギー密度”と言われることがありますが、実態はそれほど単純ではありません。

固体電解質が不燃であるから従来の液系電池では使えなかった高活性の活物質を安全に使えるという仮定の下で高エネルギー密度化が実現できるので、この点を実証することが必要になります。

正極材には従来のNCM1やNCA2に代わる硫黄系の正極材や、負極にはカーボンに代えて金属リチウムを採用することが検討されていますが、これにはまだ多くの課題があります。

固体電解質の選定:

高いイオン伝導性を持ちつつ、化学的・機械的安定性を備えた材料が必要です。

硫化物系、酸化物系、ポリマー系の材料が研究されていますが、それぞれに課題があります。

現在、硫化物系が一歩リードしているように見えますが、水分と触れると猛毒の硫化水素を発生するという課題があります。

車両用への適用のためには、この課題の解決は実用化の必須事項です。

電極との界面問題:

固体電解質とリチウム金属や他の電極材料との界面で発生する抵抗や反応が、全体の性能を低下させる原因となります。

これを解決するための界面設計や新しい材料の開発が求められます。

最近、柔らかい硫化物系固体電解質がこれらの問題を解決できるという報告もなされています。

2. 製造プロセスの課題

現在のリチウムイオン電池とは異なるプロセスが必要であり、大量生産に向けた技術の確立が急務です。

具体的には、極めて高いドライ環境が必要であることや、高い圧力で押し付ける必要がある工程があります。

ドライ環境が必要ということは硫化物系の固体電解質で硫化水素が発生するということにも起因していますので、硫化水素の問題が解決できれば極端なドライ環境も必要なくなると考えられます。

- スケーラビリティ: 高精度な製造技術が必要なため、コストが高くなる傾向があります。

- 均質性: 大量生産時に品質を均一に保つための技術が不足しています。

3. コストの課題

現時点での全固体電池の製造コストは非常に高く、従来のリチウムイオン電池に比べて経済的な競争力がありません。

原材料のコスト削減、新しい製造技術の導入、大量生産によるスケールメリットの確保が必要です。

その中でも最も大きな課題は、固体電解質の材料コストです。

安価とされている材料でも正極活物質のコストの何倍もするという情報もあります。

4. 信頼性と耐久性の課題

全固体電池は繰り返し充放電に伴う劣化が問題となることがあります。

特に、リチウム金属のデンドライト形成や、固体電解質の微細な変形が長期使用に影響を与える可能性があります。

負極に金属リチウムではなく、Si系負極+バイポーラを採用する研究開発も行われており、この場合は、液系よりも固体電解質の方がSi系の膨張収縮が抑えられ寿命が改善する可能性があります。

今後の展望

全固体電池の開発は、まだ途上にあるとの認識であり、ゴールが見えているとは言い切れない状況と考えられます。

多くの企業や研究機関がしのぎを削って開発を進めていますが、電気自動車への採用に対してはまだ多くの課題があるとの認識です。

今後のビジネスを進める上では、現行の液系のリチウムイオン電池が全固体電池に取って代わるということを前提にするのはまだ早いと考えます。

有用な技術とは、①環境に対するロバスト性が具備されていて、②適正なコストで供給できて、③大量に安定して作ることができる、というものでなければなりません。

これらが実現できるのが“筋の良い技術”であって、残念ながら全固体電池はまだこの領域には至っていないのではないでしょうか。

今後も一層の技術開発の発展を望みます。

今後も電動車や電動化に関する解説記事を、できるだけ多くの人に分かりやすく、客観的な視点で掲載していきたいと思います。

取り上げてほしいトピックや、解説に関するご意見などありましたら弊社HPやLinkedinにてコメントいただけると幸いです。

・弊社HP:https://blueskyinc.co.jp/

・Linkedin:https://www.linkedin.com/company/blueskyinc/?viewAsMember=true

この記事を書いた人

矢島和男

ブルースカイテクノロジー(株) 代表取締役社長

丹上雄児

ブルースカイテクノロジー(株) マネージャー